views : 6591

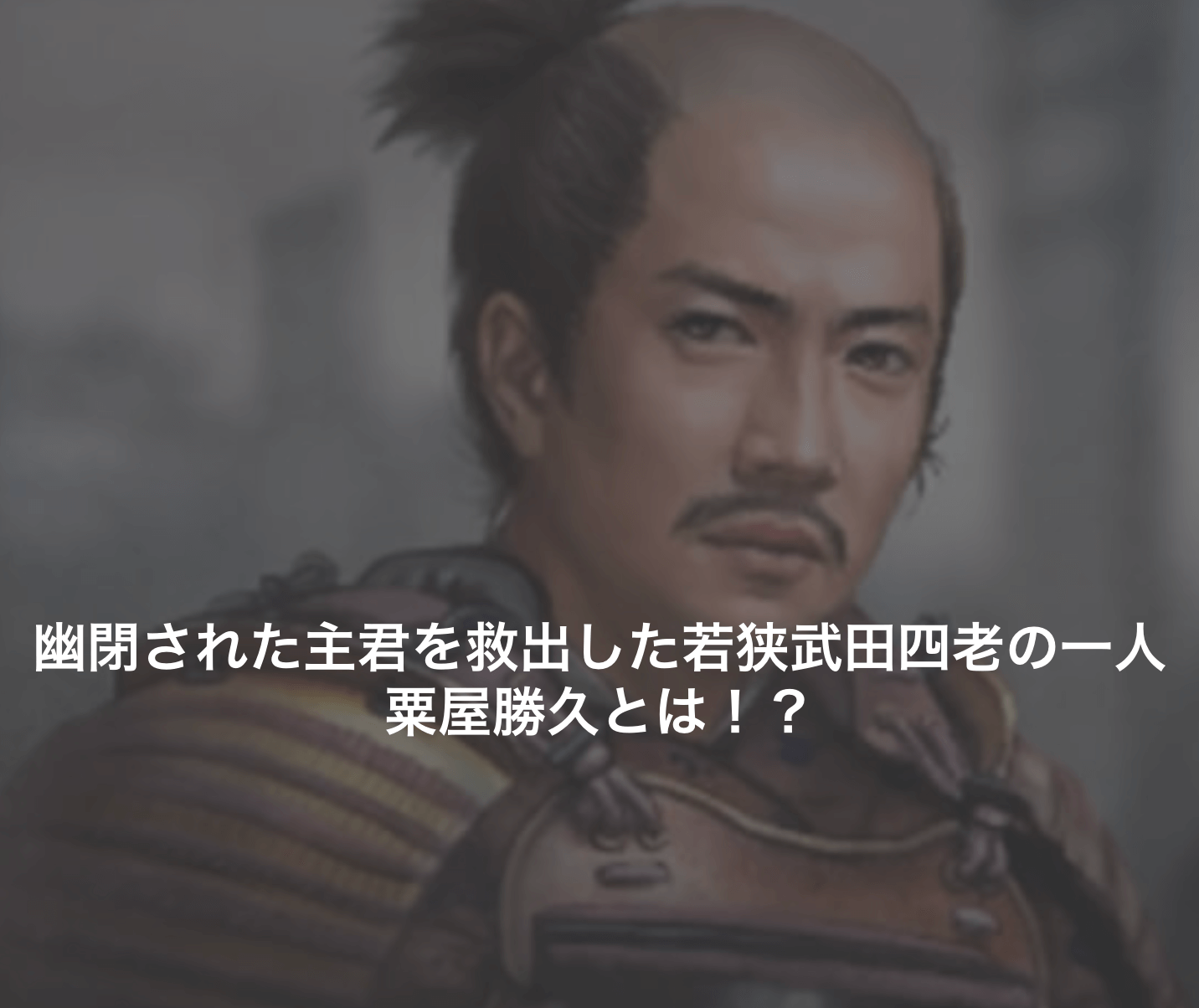

粟屋勝久(あわやかつひさ)とは?幽閉された主君を救出した若狭武田四老の一人【マイナー武将列伝】

こんにちは、歴史大好きtakaです。

今回紹介するのは、若狭武田氏の家臣である粟屋勝久(あわやかつひさ)です。

一体何をしたのでしょうね?

さっそく行ってみよう。

目次[非表示]

粟屋勝久の生まれ

粟屋勝久は、若狭武田氏の家臣で武田四老の一人です。

生年は不明ですが、ゲーム信長の野望では1523年と設定されています。

粟屋氏は清和源氏の末裔で、応仁の乱では副将を務めた若狭武田氏の被官でした。

しかし当時若狭武田氏は内乱状態で影響力は弱まっていました。

旧若狭守護の武田信豊と、子で現守護・武田義統が対立し、義統が勝利した後も、西部の有力家臣である逸見氏が謀反を起こして独立するなど不安定な状態でした。

義統は窮し、婚姻関係のある越前の朝倉氏に援軍を要請します。

しかし朝倉氏の軍勢を若狭に入れることに反対する粟屋勝久は義統の子・武田元明を擁立して抵抗します。

朝倉軍が永禄6年(1563年)から毎年、朝倉景紀を大将として若狭国へ侵攻し、略奪放火を繰り返すも、粟屋勝久は居城の国吉城に籠城してこれを撃退した。

軟禁された主君・武田元明を救出する

永禄11年(1568年)、朝倉氏によって武田元明の居城の後瀬山城が包囲され、元明はそのまま越前一乗谷の朝倉館に保護という名目で連行され軟禁されてしまいます。

この時粟屋勝久に降伏の書状が届くが断っている。

朝倉氏による若狭国の支配が始まるものの、独立していた栗屋・逸見・熊谷氏などはこれに従わず、織田氏の勢力が近江国の湖西地域に及ぶと織田信長に通じた。

特に織田氏が越前へ出兵した際には、粟屋勝久の居城の国吉城に迎え入れた。

元亀4年(1573年)に朝倉義景が若狭に侵攻した際に、国吉城は包囲されてしまう。

しかし織田勢が攻勢に転ずると、粟屋勝久は織田家の越前攻めで一乗谷一番乗りの武勲を挙げ、幽閉されていた武田元明を救出した。

丹羽長秀が若狭に入る

天正3年(1575年)7月、粟屋勝久は上洛し武田元明の助命嘆願が承認されます。

しかし若狭の領有権を認められなかったため、織田氏の家臣である丹羽長秀が若狭に入った。

以降は粟屋勝久や逸見昌経、内藤越前守、香川右衛門大夫、熊谷直澄、山県下野守、白井光胤、松宮玄蕃、寺井源左衛門、武藤景久ら若狭武田氏旧臣は丹羽長秀に仕えた。

本能寺の変後は、羽柴秀吉に仕え馬廻衆となった。

天正13年(1585年)死去。

孫の助太夫は豊臣秀頼に仕え、大坂の陣では豊臣方として戦い、戦後は藤堂高虎に仕官している。

信長の野望での粟屋勝久

ゲーム信長の野望での粟屋勝久のパラメーターを見てみましょう。

統率 63 (647 位)

武勇 62 (708 位)

知略 67 (552 位)

内政 48 (1426 位)

外政 57 (942 位)

合計 297 (726 位)

2200人中の順位です。

朝倉氏の侵攻を何度も撃退し、越前攻めで一乗谷一番乗りの武功をあげているので、戦闘面の統率・武勇パラメーターが高く設定されています。

まとめ

いかがでしたか?

若狭武田氏の四老の一人である粟屋勝久は、武田元明を擁立し朝倉氏に対抗します。

何度も朝倉氏に抵抗し、織田家によって朝倉氏が滅ぼされると、後に入った丹羽長秀、そして豊臣秀吉に仕えました。

それでは、今後もマイナー武将列伝の記事をアップしていきますのでよろしくお願いいたします。