views : 5112

【新解釈】本能寺の変の真実!光秀が謀反を決意した真の動機とは?

こんにちは、歴史大好きtakaです。

日本史最大のクーデター「本能寺の変」。

織田信長を宿老である明智光秀が本能寺で討ち取ります。

不仲説・黒幕説・怨恨説・野望説など様々な説がありますが、自分のみならず一族の命運をかけた謀反を果たして安易な理由で起こすだろうか?

本記事では、文芸社文庫「本能寺の変 431年目の真実」をもとに本能寺の変の真相をまとめていきます!

この「本能寺の変 431年目の真実」の著者は明智光秀の子孫である明智憲三郎さんであり、明智光秀の名誉回復のような側面もありますが、「歴史捜査」という徹底した調査・分析はまるで裁判を見ているかのようで、緻密に状況証拠・時系列を確認していき真実を導こうとしています。

その結論は非常に俄然性があり、私は感激しました。

ぜひ実際に本を読んでいただきたいものですが、ささやかながら経緯をまとめました。

それでは、明智光秀が謀反を決意した真の動機について見てきましょう!

目次[非表示]

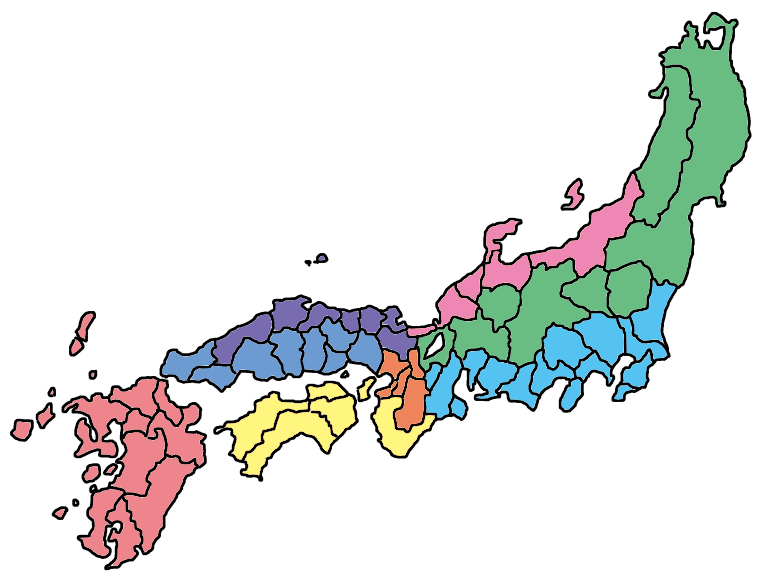

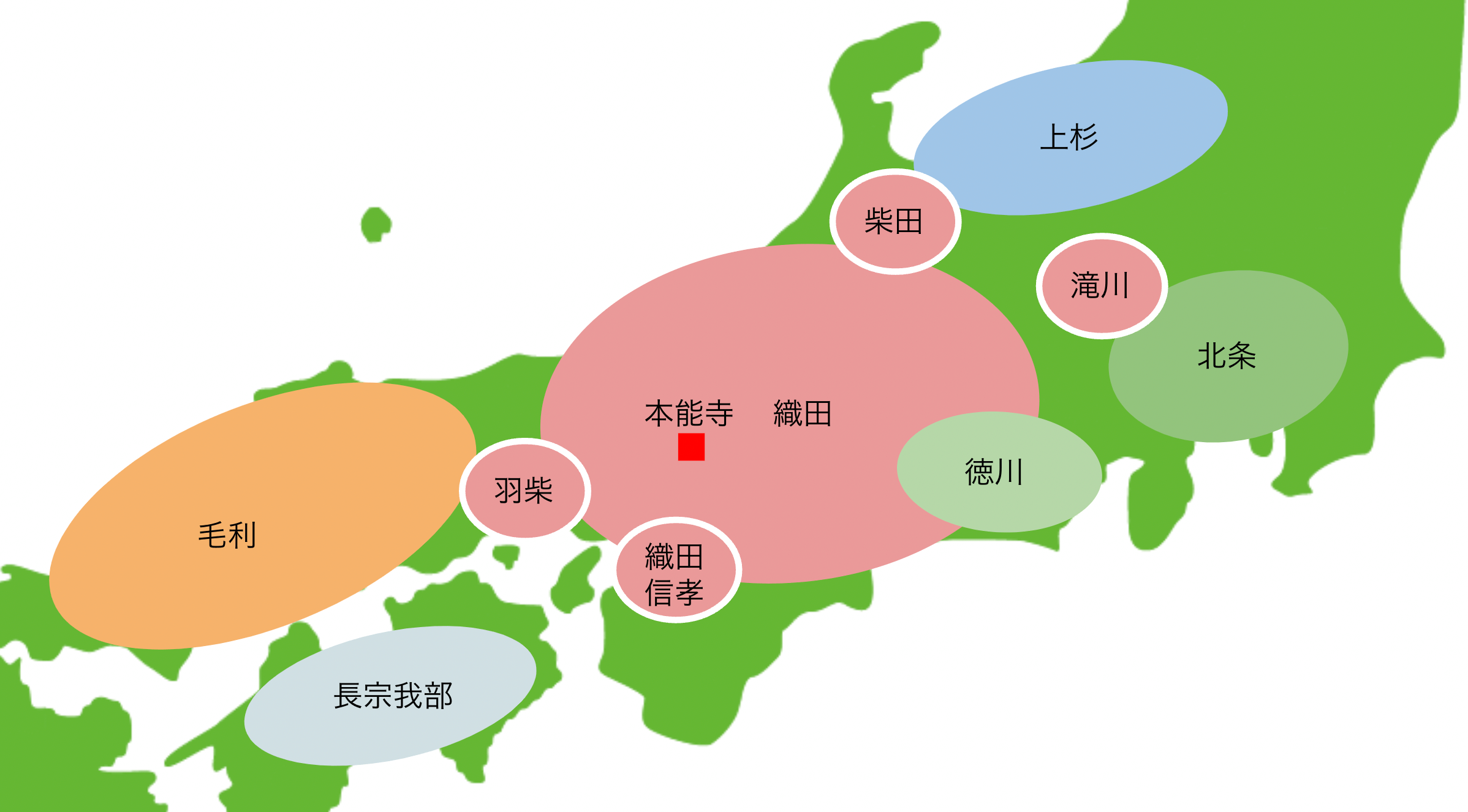

当時の織田信長の勢力

本能寺の変の話の前に、当時の織田信長の勢力などを事前知識として見ておきましょう。

信長家の勢力図

織田家は近畿を掌握し急速に勢力を拡大していたのだが、天正5年(1577年)以降、大和(奈良県)の松永久秀、播磨(兵庫県)の別所長治、摂津(大阪府)の荒木村重らなど次々と信長に叛きました。

しかし圧倒的な武力によりこれを鎮圧し、天正8年(1580年)には10年余りに渡り行われた本願寺との石山合戦にも終止符を打っています。

目の上のたんこぶであった武田信玄が亡くなり弱体化した武田氏を、天正10年(1582年)甲州征伐にて滅ぼし、織田家は正に破竹の勢いでした。

織田の勢力図はこんな感じ。

中国・九州・四国・関東・北陸と残勢力を滅ぼすために、宿老級の武将を軍団長として各方面に派遣しています。

「かかれ柴田」こと筆頭家老・柴田勝家は上杉家の能登(石川県)・越中(富山県)方面へ、信長の娘を娶った期待の新生・滝川一益は「関東管領」として北条家の北条氏直と対峙、出世頭・羽柴秀吉は中国の雄・毛利氏攻め、丹羽長秀は信長の三男・信孝とともに四国攻めの準備のため近畿にいました。

明智光秀はというと「近畿管領」として近畿にいました。

信長と光秀・秀吉の関係

信長は政治的な拠点地として琵琶湖南東に「安土城」を築城しました。

安土城を守備するかのように琵琶湖周辺には重臣の居城が配置されており、明智光秀の居城である坂本城は琵琶湖南西に、秀吉の長浜城は琵琶湖の北東に存在します。

このことからわかる通り、信長にとって明智光秀や秀吉は超優秀な腹心と思われていたのですね。

同盟国徳川家

永禄5年(1562年)の清洲同盟により、織田家と徳川家は同盟を結んでいました。

しかし形式的には家康は同盟者であり織田家臣ではなかったものの、実質的には信長の臣下の立場になっています。

以上のように、信長は数々の困難を乗り越え、各地に軍団長を派遣し全国統一の総仕上げを行なっていた状況で、本能寺の変は起きたのでした。

一般的な本能寺の変の解釈

事前知識がインプットできたので、次に一般的に言われている明智光秀の人生や本能寺の変の定説を見ていきましょう。

光秀の前半生

まずは明智光秀の前半生についてみていきましょう。

光秀は美濃明智城落城(1556年)の際に脱出し、諸国放浪後越前の朝倉義景に士官し、その後織田信長に仕えます。

足利義昭の上洛(1568年)の際に信長に斡旋し、信長のもとで粉骨砕身で働き宿老となりました。

これが光秀の前半生の定説です。

本能寺の変

次に本能寺の変の定説です。

天正10年6月2日(1582年6月21日)の早朝、明智光秀は、信長に対する怨恨(怨恨説)や光秀にも天下を取りたい野望があった(野望説)ため、京都本能寺を取り囲みます。

本能寺は猛火に包まれ、全国統一の夢を果たせぬまま織田信長は49歳の生涯を終えます。

続いて、信長の嫡男・信忠が籠もる二条御所を攻撃し、信忠の自害をもって「本能寺の変」を成功させます。

秀吉の中国大返し

本能寺の変が起こった際、中国地方で毛利と対峙していた羽柴秀吉は、本能寺の変の知らせを受け取ると早急に毛利と和睦し、備中(岡山県)から山﨑(京都府)まで約10日で移動し(中国大返し)、山崎の戦いで明智軍を打ち破ります。

この戦いが天王山で行われたので天王山の戦いとも呼ばれ、この戦いが元で勝敗や運命の分かれ目という意味で「天王山」「天下分け目の天王山」というようになりました。

光秀は山崎の合戦で敗れた後、居城の近江・坂本城を目指して落ち延びる途中で落命したと伝わります。

光秀が本能寺の変後数日で秀吉に討たれたことから、明智光秀の「三日天下」と呼ばれています。

光秀怨恨説

本能寺の変の説は様々ありますが、メジャーなのは怨恨説です。

ある時、家康が安土に到着した際の饗応(接待)準備を信長は光秀に一任しました。

しかし宴会に供される肴が傷んでいたのか悪臭がするという粗相を起こしてしまったため、信長は「これでは家康のもてなしができない」と激昂し、光秀を殴り、接待役を辞めさせ、中国攻めの秀吉の援軍(秀吉指揮下)に入るように命令しました。

光秀は立場をなくし、信長を深く恨んだといわれています。

様々な書物・軍記物でこの怨恨説は取り上げれています。

これが、一般的に言われている大まかな本能寺の変の流れと理由になります。

作り上げられた定説

現在ではこの定説が根強く、光秀が近眼で目つきが悪かったため信長に嫌われたなどのような新たな説まで出てくる始末ですが、以上のような定説は作り話です。

というのも、これらは本能寺の変から数十年あるいは百年以上経った江戸時代に書かれた軍記物と呼ばれる創作話に過ぎないからです。

しかし、なぜいずれの軍記物も同じような話を書いたかというと、それが「真実に近かったから」ではなく「真実として流布された」ものだったからです。

勝者である秀吉が、本能寺の変は明智光秀が信長に対する怨恨と天下取りの欲望から起こした単独犯行であると公式に発表したのです。

惟任退治記

羽柴秀吉は本能寺の変から4ヶ月経った頃、召し抱えていた御伽衆(相談役)の大村由己に二十項ほどの短い書物「惟任退治記」を書かせました。

「惟任」とは光秀が朝廷から賜った名字で、それを「退治」したという題名の通り、惟任退治記は本能寺の変の発端から結末までをコンパクトにまとめた事件報告書のようなものです。

秀吉は、惟任退治記をもって本能寺の変が光秀の単独犯行と公式に流布しました。

勝者が作り流布した偽りの真実

秀吉が光秀の謀反の動機や天下取りの野望を持っていた証拠として持ち出したのが光秀の詠んだ句です。

「惟任退治記」には、このような記載があります。

「光秀発句にいわく、

時は今あめが下しる五月かな

今、これを思惟すれば、則ち、誠に謀反の先兆なり。何人や兼ねてこれを悟らんや。」

発句は五月雨を詠んだ情景を詠んだ句だが、秀吉はこの句は「時」を「土岐」、「あめが下」を「天を下」、「しる」を「統べる」と読み替えて、「土岐氏である自分(光秀)が、天下を治めるべき五月になった」と解釈でき、これが謀反の決意であったんだと惟任退治記に掲載しました。

※「五月雨」とは、梅雨のことで、強く長く続く雨を表しています。陰暦の5月は、現在の6月に該当します。

しかし、この句が詠まれた愛宕百韻の写本は十数本伝わっており、「時は今あめが下なる五月かな」という句で伝わっているものがあります。

「あめが下なる」の場合、「雨の下にいる」という意味で、「自分が天下を治めるべき五月になった」という意味には取れなくなります。

それではどちらが本当に詠まれた句だったのでしょうか?

改竄された愛宕百韻

結論から言うと、間違いなく「時は今あめが下なる五月かな」と詠みました。

証拠は以下になります。

証拠1 . 本能寺の変は6月2日に行われた点です。「時は今あめが下しる五月かな」の「天下を治めるべき季節の5月になった」と言う意味では、矛盾が生じます。愛宕百韻が千勝祈願として興行されて神前に奉納されたものであるため、そのようないい加減な祈願はあり得ません。

証拠2 . 詠まれた日付も秀吉は改竄している点です。愛宕百韻の多くの写本は、愛宕百韻の興行を5月24日としていますが、「惟任退治記」では、5月28日と書かれています。

これは天下を取ったのは6月であることを、少しでもカモフラージュするためです。

天正10年のこの年の5月は29日までしかないので、24日と28日では随分と印象が異なります。

また日付の改善の俄然性を高める証拠があります。

光秀の発句は眼前に広がる愛宕山の雨の風情を詠んだものだが、これは雨が降っていなければならない。

これは24日は雨で28日が晴れであることを証明すれば良いのだ。

愛宕山は京都の西に位置し、愛宕山に近い京都に住んでいた山科言経や、京都から南に40キロ離れた奈良の英俊、京都から東に120キロ離れた愛知県三河の松平家忠が当時の天気を日記に記していました。

| 日記名・人物 | 言経卿記(ときつねきょうき)・山科言経 【京都】 | 多聞院日記・英俊 【奈良】 | 家忠日記・松平家忠 【三河】 |

|---|---|---|---|

| 21日 | 天晴 | 夕立、かみなり | |

| 22日 | 天晴 | ||

| 23日 | 天晴 | ||

| 24日 | 晴陰、下未 | 少々降始 | 雨降 |

| 25日 | 下未 | 一旦降雨 | 雨降 |

| 26日 | 晴、下未、晩大雨 | 雨下、入夜大雨 | 雨降 |

| 27日 | 小雨、天晴 | ||

| 28日 | 天霽(てんせい) | ||

| 29日 | 天晴 | 夜大雨 | 雨降 |

24日の天気は、京都の山科言経は、「晴陰、下未」と表しています。

晴陰は晴れたり曇ったりの意味で、下未は大雨でもないが小雨でもない「本格的な雨」という意味です。

奈良の英俊は「少々降始」と、三河の松平家忠は「雨降」と記載しており、24日は晴れということです。

28日はというと、山科言経は「天霽(てんせい)」と表しています。「霽」は「晴」と同じ意味です。

英俊と松平家忠は、雨の日だけ天気を表す習慣であるので、28日は晴れということです。

よって、28日はでっち上げた偽りの日というのが証明されました。

本当の光秀の経歴

それでは、定説とは異なる光秀の経歴を見ていきましょう。

どうして謀反に至ったのかを解明するためには、光秀の人生がどのようなものであったかを理解する必要があります。

「群書類従(ぐんしょるいじゅう)」に所収されている「永禄六年諸役人附」という足利幕府の役人の名簿の後半に「明智」の名が見られます。

前半は足利義輝時代に書かれた名簿ということはわかっているが、「明智」の名があった後半はいつ書かれたものだろうか?

前半部に書かれていたいた人物が一人も後半部に書かれていないため、これは永禄八年に三好三人衆が将軍・足利義輝を暗殺した後に記載されたと考えることができます。

では、十三代将軍の義輝の次である、十四代将軍である義栄の役人名簿かというとそうではない。

義栄は三好三人衆が担ぎ出した将軍で、名簿は引き継がれなかった。

この名簿は十五代将軍の義昭に引き継がれました。

義昭は、義輝の弟で奈良興福寺の僧侶となっていたが、義輝が暗殺された際に細川藤孝に救出され、その後還俗・元服して義昭と名乗り、織田信長と上洛して十五代将軍になりました。

細川藤孝は今後キーパーソンになるので少し詳しく見てみます。

名簿の足軽衆に「明智」の名があり、三好に与しなかった細川藤孝は将軍側近の御供衆として書かれています。

ここでは光秀と細川藤孝は、足軽 = 平社員と御供衆 = 役員ほどの違いがありました。

ルイス・フロイスの光秀の記載

永禄六年(1563年)に来日し、キリシタン大名特に織田信長と親交があったルイス・フロイスは、本能寺の変の4ヶ月後にイエズス会本部宛に「一五八二年日本年報追加」を発信しました。

そこでは、「(光秀は)賤しき歩卒であった」つまり歩いて戦う武者と記載されています。

この情報からも光秀が義昭に足軽として仕えていたことの俄然性が高まります。

細川藤孝の中間

それでは将軍・義昭に仕える前は光秀は何をしていたのでしょうか?

名簿の前半部に名前がないということは義輝には仕えていなかったことになります。

興福寺多聞院の院主・英俊は「多聞院日記」にこう記載しています。

「光秀は細川兵部大夫の中間だったのを信長に引き立てられた」

中間とは、足軽と小者(雑用・使い走り)の間のものを指します。

光秀は、細川藤孝に身分の低い中間として仕えていたと証言しています。

ルイス・フロイスも「日本史」の中で、「彼はもとより高貴の出ではなく、信長の治世の初期には、公方様の邸の一貴人兵部大夫と称する人物に奉仕していたのである」と記載しています。

つまり、フロイスも同様に光秀は細川藤孝に仕えていたと言っています。

幕府奉公衆として出世し信長の元へ

では次はどのように幕府奉公衆となりその後信長に仕えるようになったのでしょうか?

永禄11年(1568年)時点では細川藤孝に仕える足軽衆の身分だったが、1年半後の永禄13年(1570年)の資料では、幕府直勤の奉公衆として名前が出ている。

つまり一平社員が一気に役員レベルまで出世していた。

その後信長は足利義昭を担いで上洛し、義昭と信長の二重政権で幕府と信長が共同統治をする形をとることになる。

その際に幕府側として織田家とやり取りを行ったのが光秀であった。

永禄13年(1570年)、信長は五ヶ条の条書で義昭を厳しく諌め、信長と義昭の亀裂が深まっていき、永禄14年(1571年)の比叡山焼き討ち直後で光秀は信長に仕えるようになったと著者は導き出しています。

土岐氏再興の悲願

光秀が土岐氏でした。これは非常に重要なことなのでみていきましょう。

土岐氏とは

土岐氏の発生は、平安時代末期から鎌倉時代初期に、源頼光の子・光衡(みつひら)が土岐川流域に土着したことから始まります。

以後美濃に基盤を移し、歴代の美濃守護を務めます。

分出した家は、明智壮に拠った明智氏のようにその土地の新しい名字を名乗りながらも「土岐明智」とも称し、土岐の名字を捨てませんでした。

しかし室町時代に土岐氏の勢力を恐れた三代将軍・足利義満の画策により、土岐氏の一族内で内紛がおきます。

土岐一族である池田氏が唯一継承した美濃守護も南北朝時代に斉藤道三により追放され、土岐氏は没落します。

そんな中でも一族の結束意識は引き継がれています。

全国に散り散りになった土岐一族を再興することは悲願でした。

土岐氏であった光秀

光秀と交流があった公家の立入宗継は光秀のことを「立入左京亮入道道隆佐記」にて「美濃国住人ときの随分衆なり」つまり土岐氏の位の高い人と書いています。

また光秀が用いた家紋は、花びら普通の桔梗より幅広な「土岐桔梗紋」を使用しています。

最後の美濃守護頼芸の追放は、本能寺の変のわずか30年前のことなので、秀吉はわざわざ解説しなくても、当時の人々は「時は今あめが下しる」とくると、土岐氏である光秀が天下取りをするということがわかったのです。

一時は将軍家にも匹敵するような一大勢力を築いた土岐一族の再興は悲願であり、光秀がその悲願を背負っていた人物であることは人々はよく知っていたのです。

愛宕百韻に込められた本当の願い

光秀は守らなければならない多くの生命や幸せがあり、それを守り抜こうとして決断をしました。

戦国時代の氏族長の誰しもが背負う責任がそこにはありました。

その思いを本能寺の変の3日前に行われた愛宕百韻の発句に込めています。

愛宕神社には勝軍地蔵があり、出陣する武将は戦勝祈願に詣でる習わしで、愛宕百韻は戦勝祈願の為に施されたものでした。

光秀がこの中に祈願を込めないはずがありません。

百韻は百句で構成される連歌で、初めの3句(発句・脇句・第三)は「三つ物」と呼ばれる特別な句です。

4句から99句の平句は、前の句と、前の前の句の制約を受けます。

そして100句目は挙句と呼び、締めくくりの祝言の句として前の句に囚われずに詠むことができます。

制約を受けない発句は光秀が、挙句は嫡男の光慶が詠みます。これは事前に準備しておくことが習わしでした。

脇句はホスト役の亭主が詠むとされ、この場合は、百韻が興行された愛宕山威徳院の行祐、第三は正客の相伴役が詠むべきとされ、連歌師の紹巴が詠んでいます。光秀と親交が深い二人でした。

脇句(行祐) 水上まさる庭の夏山

第三(紹巴) 花落つる池の流をせきとめて

・・・

挙句(光慶) 国々は猶のどかなるとき

表向きの意味はこのようになります。

脇句(行祐) 折しも五月雨が降りしきり、川上から流れてくる水音が高く聞こえる夏の築山

第三(紹巴) 花が散っている池の流れをせきとめて

・・・

挙句(光慶) そして、国々がのどかに治まる太平の世をもたらしてください

土岐氏の歴史を理解しているとこの句は以下のように解釈することができます。

脇句(行祐) 土岐氏の先祖(水上)よりも勢いが盛んな(夏山のような)光秀(そうであるから祈願は叶うという激励)

第三(紹巴) 美濃守護職を失った(花落つる)池田氏の系統(池の流)をせきとめて(明智氏が代わって土岐氏棟梁を引き継げば良いという激励)

・・・

挙句(光慶) 土岐氏である自分の苦境からの脱出

行祐・紹巴は、土岐氏の栄枯盛衰の歴史を重ねつつ、光秀が正に毛利氏との合戦のため出陣するので激励する歌を即興で詠んだのでしょう。

締めくくりである挙句を子の光慶に詠ませたのも大きな意味があります。

光秀は子供から子孫へと続く安寧を願ったのです。

あらかじめ準備しておくこの挙句を光慶に教え込み同座させました。

愛宕百韻の発句は「時」で始まり、挙句は「とき」で終わっています。連歌の規則で発句と挙句で同じ言葉を使うことは避けるべきとされているにもかかわらず、「とき」の言葉を使ったことから、光秀の土岐氏への非常に強いこだわりが伺えます。

長宗我部氏の危機

光秀は愛宕百韻で一族の危機に陥っている状態から抜け出したいと祈願しました。

信長に仕えている光秀だからこそ感じた一族の危機とは何だったのでしょうか?

それは四国の長宗我部氏の征伐です。

長宗我部元親と明智光秀

長宗我部氏が土佐を統一し、四国統一に向けて踏み出したのは天正3年(1575年)頃で、その頃に織田家に同盟を申し入れました。

その際同盟を仲介したのが光秀だったのです。

しかし実はそれよりも前から元親と光秀は深い関係にあったのです。

永禄6年(1563年)、元親は中央政権と深いつながりを持つため、幕府奉公衆の石谷兵部大輔光政の娘と婚姻します。

この石谷氏は土岐氏であり、光政は光秀と同じ幕府奉公衆であった。

その関係からこの頃から元親と光秀の交流が始まった可能性がある。

石谷光政の甥の石谷頼辰の存在もあり、非常に濃い結びつきとなっていたが、信長の四国政策変更によりこれは崩壊していく。

当初同盟関係にあった長宗我部氏よりも、同じ四国で秀吉が取り次ぎ役を行ったいた三好氏を支援し、長宗我部氏を攻撃することが決まった。

光秀の面目が潰れることや、秀吉との出世争いに負けるという次元の話ではなく、光秀と長宗我部氏の機内・四国同盟が崩れるという土岐一族の重大な問題であった。

信長の長期政権構想

光秀にはさらなる苦境が見えていた。

それは信長の長期政権構想である。

後に秀吉が真似ることになるのだが、信長は強固な「織田家長期政権」を構想していた。

第一次構造改革は、長年の石山本願寺と争いに決着がついた天正8年(1580年)頃で、「譜代から実力派」に再編するため、佐久間信盛や林秀貞などを追放し、羽柴秀吉や滝川一益や光秀など実力があるものを主流に引き上げた。

そして第二次構造改革は、「実力派から織田家直轄」への再編であった。

20代となっていた三人の息子に重要な地位と領地を与え、実力派の家臣である秀吉は中国へ、勝家は北陸へ、一益には関東へ移封していた。

信長の唐入り

信長はさらに大きな構想を描いていた。

それは唐(中国)の武力征服である。

正式な文章には残されていないが、信長は国内を三人の息子に任せ、有力武将は国外征服に派遣し、その地に領地を与える構想を描いていた。

国内では与える恩賞に限りがあるので、合理的に判断した結果であっただろう。

光秀の真の動機

光秀は54歳と高齢となり、嫡男の光慶は13歳と幼少であった。

信長が織田家一族の繁栄のために進んでいく一方で、強力な同盟者の長宗我部氏を失おうとしていた。

さらに、現在の中枢部にある近江・丹波などの所領は召し上げられ、遠国に移封されるのも明らかであった。

光秀と信長の信頼関係が子の光慶と信忠の間で築けるかどうかも不安であった。

そんな折に知った、「唐入り」の構想。

信長に従い天下を布武すれば安寧な世になると思っていたがそうではなく、大海を渡り、異国の地で戦わなければならない。

戦うのは自分ではなく子供たちかもしれない。

これが光秀の謀反の動機であろう。

どこかで誰かがこの信長を止めなければいけない。

光秀はそう思ったに違いない。

しかし謀反を成功させるには、初動で信長と嫡男の信忠を確実に討ち、続いて畿内の織田軍を制圧すること。

そのためにも安土城を抑える必要がある。

これだけのことを短期間で実現できるか?

短期で片付ければ、様子を見ていた武将が味方につく。

長引けば、中国の秀吉や北陸の勝家が集まりひとたまりもない。

こんなまたとないチャンスが実は光秀にやってくるのである。

本能寺の変の全貌

それでは、本能寺の変の真実に迫ります。

織田信長の企て

信長は本能寺に家康を一行を招き何を何をしようとしたのか?

それは家康を討とうとしたのだ・

それでは信長はなぜ家康を討とうとしたのだろうか?また、いつ決断したのか?

信長の富士山見物

信長は本能寺の変から遡ること4ヶ月ほど前の天正10年(1582年)2月9日、武田領への侵攻を開始するにあたって、筒井順慶、細川忠興、光秀も出陣の準備をすることのお触れを出し、あわせて四国の長宗我部討伐も三好康長に命令した。

このお触れの通り出立したのは、3月5日でこれは武田勝頼を滅ぼして甲斐・信濃を制圧した後であった。

3月8日の柴田勝家宛の手紙には、わざわざ出陣する必要はないが富士山見物がしたいためと書かれている。

しかし、信長の真意は「駿河・遠江を通って帰ること」つまり「関東見物」ではなく「家康領見物」だったのだ。

光秀、忠興、順慶を同行させたのは来る侵攻に備えて彼らと家康領を視察することであった。

つまりこの頃には侵攻軍の編成が決まっていたのだ。

信長一行は東海道のメインルートを通りながら「富士山見物」を行った。

また、家康は信長一行を迎えるために橋や道路の補修もおこなっている。

これも家康領侵攻にとってまことに都合のいい話だ。

そして5月14日、信長は家康一行を安土城に招待し、光秀に饗応役をさせた。

信長は5月17日に光秀の饗応役を解き、細川忠興、摂津の高山右近、中川清秀らに隙を与え、出撃準備を行わせた。

5月20日、信長は家康の膳を運ぶなどし自らもてなした。

そして5月21日、家康一向に堺へ見物するよう送り出している。

家康討ち

それではなぜ家康を討つことになったのだろうか。

まず、最大の強敵である武田家が滅んだことで、家康との同盟の価値が消滅した。

そして、織田家と徳川家は祖父の代から敵対関係で、家康の祖父・松平清康や父・松平広忠は信長の父・信秀の謀略により死んだとされている。

つまり手放しに相互信頼があるとはいえなかった。

加えて同盟後も、家康の叔父の水野信元が武田勝頼に内通した疑いで信長により殺害され、天正7年(1579年)には家康嫡男の信康や妻の築山殿も同様の理由で自害している。

信長の意志で殺されたのなら、家康は深く遺恨を残しているだろうし、家康の意志で殺されたのなら、信長は家康に不信感を抱いたであろう。

また、家康は信長が滅ぼした伊賀者を匿ったり、武田遺臣を味方にするよう工作しており、そういった動きも信長の警戒心を高めた。

家康を討たねばならぬ差し迫った理由はないが、今後天下統一し唐入りに乗り出そうとした際に謀反が起きる危険性を感じていたのではないだろうか。

平清盛や源頼朝の失敗の轍を踏まないように、危険な人物は自分の代で始末しなくてはならないと信長は判断したのだ。

信長の最後の言葉

信長は本能寺で明智の謀反を聞くと「是非に及ばず」と言ったという。

これは「仕方がない」と訳させるが、この場合はそうではない。

文字通り解釈すると「是か非か確かめる必要はない」という意味で、信長はまず「これは謀反なのか?誰の企てか?」と問い、森乱丸が「明智の手のものらしい」と答えると、「さらに確認する必要はない」と指示を与えた。

また、イスパニア商人アビラ・ヒロンの「日本王国記」には、信長の最後を「信長は明智が自分を包囲している次第を知らされると、・・・口に指を当てて、余は余自ら死を招いたなと言ったらしい」と記載している。

自らが仕掛けた罠にかかった言葉としてこれほどふさわしいものはない。

信長は黒人小姓の弥助に、二条御所にいる信忠へ逃げるよう伝言を託すも、結果的に信忠も明智軍に滅ぼされた。

明智光秀の企て

天正8年(1580年)、丹波・丹後平定や佐久間信盛らの無能な古参の追放などから、光秀は信長の腹心へと引き立てられた。

坂本城の天守閣から見渡す琵琶湖の景色や、身近に寄り添う家族など長年の苦労の果てに訪れた安寧な日々。

自分を引き立てくれた信長様のお陰と心から感謝したに違いない。

しかし、天正9年(1581年)、信長が宣教師ヴァリニャーノに語った唐入りの構想を知り、いずれ遠国に移封されると思ってはいたがまさか中国大陸に送り込まれるとは考えてもみなかったことだろう。

一方で長宗我部氏が信長と敵対関係になり、長宗我部討伐の動きが明確になった。

天正10年(1582年)2月9日、信長は武田攻めの命令に加えて、三好康長に長宗我部討伐の先遣隊として出陣を命じた。

いよいよ信長の天下統一に向けた第二次構造改革が本格的に始動した。

このことから光秀は謀反を決意したに違いない。

しかし、問題はどうやって謀反を成功させられるかだ。

謀反の模索

武田家の「甲陽軍鑑」には、「2月に光秀が謀反を起こすので協力してもらいたいと申し入れしてきたが、武田勝頼は謀略と思い拒否した」と書かれている。

光秀は勝頼に協力を求めたが、残念ながら勝頼はこの協力を拒否したのだ。

3月19日、信長は武田の遺領の戦後処理を始めた。

武田攻めに功績のあった滝川一益が上野に移封されることになった。

光秀は第二次構造改革が筋書き通り大きな一歩を記したと受け止めただろう。

4月2日、光秀は忠興や順慶らとともに信長に随行し、「家康領見物」に向かうことになった。

光秀は「家康領見物」が軍事視察であることや、その後家康領に移封されることも予想しただろう。

近江・美濃・尾張・伊勢・伊賀などの畿内の織田勢力は、光秀自身の軍勢に細川藤孝・筒井順慶の軍勢を加えて対抗できると踏んだだろう。

自身の組下大名であり、姻戚関係でもある細川藤孝・筒井順慶は味方の中核として外せない存在である。

特に自身が中間として仕えて以来、苦楽を共にした細川藤孝には全幅の信頼を置き、第一の盟友としていたはずだ。

しかし畿内の織田軍を制圧しても、甲斐・信濃・上野などの勢力の制圧は厳しい。

そこで極めて当然の答えとして徳川との連携が浮上した。

家康領見物はまことに都合の良い機会となり、光秀と家康は接触の機会ができたのだ。

「時は今」

5月7日、信長は信孝に四国仕置の朱印状を与え、長宗我部討伐を命じた。

光秀は焦ったであろう。

謀反は長宗我部討伐軍の四国渡海前に行わなければならない。

長宗我部元親から斎藤利三を通して謀反決行を急ぐように要求があったのは「元親記」の通りである。

そのような時に光秀は信長から呼び出され安土城の一室に招き入れられた。

そこは信長の他には小姓が控えているだけの密室だった。

控えていた小姓は信長がいつも身近に従えていたお気に入りの小姓、アフリカ人の弥助だった。

そこで信長から家康討ちとその後の家康領の具体的な計画が打ち明けられた。

光秀は信長が明かした家康討ちの計画を乗っ取ることで、全く可能性がないと思われた信長・信忠討ちが可能になると確信した。

しかし、光秀は最後にどうしても一つだけ確認しておきたいことがあった。

それは長宗我部氏を救うことができるかだ。

「土佐と伊予をどうするおつもりか」光秀は信長に問い、長宗我部氏を滅ぼすという決意を知り、光秀は必死でそれを思い止まらせるようにした。

これは自らに謀反を思い止まらせる必死の懇願だった。

しかし、信長は拒否し、光秀を一度か二度足蹴りにした。

フロイスが書いた「信長の好みに合わぬ条件」とはこのことだった。

「時は今」と光秀は謀反実行を決断し、藤孝を説得し味方に引き入れ、家康・藤孝と談合し謀反同盟を締結させた。

成就するかに見えた謀反

5月17日、光秀は坂本城に戻り、周到に決起の準備をおこなった。

準備を整えた光秀は5月24日に愛宕山で連歌の会を催し、謀反の成功を神仏に祈願した。

発句 時は今 あめが下なる 五月かな 光秀

挙句 国々は猶のどかなるとき 光慶

29日、信長は本能寺に入った。そして「上洛のお触れ」が出され、光秀や順慶、忠興、家康に対して、6月2日に本能寺へ出頭せよという命令も含まれていた。

6月1日夜、亀山城を出発した光秀は、翌2日の明け方に、本能寺へ攻め込み、思惑通り信長を討ち果たした。

ここで家康に予想外の報せが届く。

家康に同行しているはずだった信長の嫡男の信忠が二条御所に立て籠っていた。

信忠を討つのは家康の役割だったが、光秀は急遽二条御所を取り囲み。激戦の末に信忠を討ち取った。

さらに予想外だったのは、筒井順慶と細川忠興の軍勢がいくら待っても本能寺へやってこなかったことだ。

光秀は諦めて安土城を目指した。

安土城を占領し近江・美濃・尾張の織田勢力を抑える必要があった。

6月3日、光秀は近江の織田勢力を制圧し、4日には近江全域を支配下に置いた。

しかし6月8日、光秀は秀吉の中国大返しの情報が入ったため、上洛に動いた。

秀吉の接近は想定をはるかに超える速さだった。

こうなると、順慶と忠興の参陣の遅さが大問題だった。

この夜、光秀は家康、順慶、藤孝・忠興父子へ援軍の要請を認めた。

9日、光秀は坂本城を発って上洛した。

藤孝・忠興父子は援軍を寄越さず、順慶やその他の池田恒興、高山右近や中川清秀などの摂津勢も秀吉の調略により秀吉側についた。

山﨑の敗北

6月13日、京都山崎で長時間に渡って鉄砲戦が行われた。

光秀の敗戦兵は京都を通って坂本に向かったが一揆に襲われ、敗れた光秀は勝竜寺城に一旦立て篭もるも、最後は醍醐のあたりで一揆に討ち取られた。

光秀は秀吉軍が行軍の疲労で戦力低下し、山崎に到着する前に勝利することを狙ったのだろうが、池田・高山・中川の摂津連合軍に敗北してしまったのである。

徳川家康の企て

天正10年(1582年)5月15日、徳川家康は石川数正や徳川四天王の酒井忠次・本多忠勝・榊原康政・井伊直政などの重臣を引き連れて安土城を訪れた。

そして5月21日には安土から京へ向かった。

「信長公記」には、これは「信長の上意」つまり信長の命令であったと書かれている。

三河から離れて信長の支配地に兵も連れずに深入りすることがどれだけ危険であったかは当然家康は理解していたはずだ。

それでもやすやすと信長の命令に従ったのは、既に光秀との盟約があったからだ。

それでは本能寺の変後、家康はどのような行動を取ったのでしょうか?

作られた伊賀越え

本能寺の変が起きた早朝、家康は堺の茶屋四郎次郎の屋敷にいた。

一刻も早く変の勃発を知るため、茶屋四郎次郎と本田忠勝を二重に先発させて情報収集を行っている。

変がわかると、火急に三河に帰還する。

これは「神君伊賀越え」と言って、命からがら三河にたどり着いたことが定説となっているが、実はさほど難儀ではなかったようだ。

逃走には伊賀者190人が護衛している。

というのも、信長が伊賀国を攻め滅ぼした際に、伊賀の一部の人は三河に落ちのび家康に匿ってもらったため、その恩返しとして服部半蔵の指揮のもと協力したのだ。

家康が命からがら脱出した「神君伊賀越え」は、事前に脱出作戦が用意されていたことをカモフラージュするためのものであった。

穴山梅雪の謀殺

この脱出劇で家康はもう一つ仕組んだことがある。

それは穴山梅雪の暗殺だ。

穴山梅雪は武田信玄の姉の子で、勝頼亡き後は武田家の名跡をついで武田遺臣のトップにおり、本能寺の変の頃は家康一行に同行していた。

信長公記では、梅雪は家康に同行していたが、堺からの脱出時に一揆に襲われて殺されたとありこれが定説になっている。

しかし、「呉服屋由緒記」には「(梅雪を)手勢と雑兵合わせて200人余りで討たせた。」との記載がある。

家康は三河に戻るや、すぐさま甲斐・信濃を簒奪しており、この領地は穴山梅雪が信長から本領安堵されて領有していたものであった。

動かさなかった西陣

甲斐・信濃への進軍を東陣と呼び、一方で家康は信長を討った光秀討伐のために京に向かう準備を行っていた。

これを西陣と呼んでいる。

つまり、家康は二面作戦を行っていたのだ。

三河に着いた翌日である6月5日、家康は出陣つまり西陣の準備を取り掛かるように命令する。

6月6日、西陣を指揮する酒井忠次から、合流する東三河衆が遅れ8日になるという連絡が入ったため待機する。

6月9日、やはり東三河衆が遅れるということで出陣はしばらく延期となった。

家康は三河に帰ってきてから4日間西陣を動かさず様子見し、本来ならば味方である甲斐・信濃の軍勢への侵略のみ注力していた。

光秀の盟約があるため光秀を討つという名目の西陣は動かさなくて良かったのだ。

これが談合で光秀と取り決めた家康の行動分担であった。

手間取った光秀救済

しかし6月10日家康に予想外の報せが入った。

それは予想外の速さで秀吉軍が京に向かっているとのことだった。

京は明智光秀が抑える役割だが、急遽敵が現れたため臨機応変に光秀を救済しようとしたのだ。

そのため西陣の出陣はしばらく延期と前日の9日に決まったはずだが、6月12日に出陣するという作成変更を突如行った。

家康は東陣の兵を加えて光秀の救援に向かおうとした。

6月11日、人夫を出したが、出陣は14日まで延期なるので人夫を呼び戻した。

おそらく東陣の兵が甲斐深くまで侵攻していたため、岡崎に兵を呼び戻すのに時間がかかっているのだろう。

出陣はさらに延期された。

6月14日、尾張の鳴海まで出陣した。

ようやく14日出陣の準備が整い尾張まで進軍した。

6月15日、織田信雄より、織田信孝らが光秀を討ったとの報を受ける。

この日ようやく6月13日の山﨑の合戦の報が家康に届いた。

光秀の死も知らされている。

しかし間接的な伝聞だったので詳細は掴めなかったと思われる。

6月16日、家康から尾張津嶋まで陣替せよとの命令があった。

ここで注目されるのは、さらに西に進軍せよとの命令が出ていたということだ。

もし家康軍が光秀を討つためのものであったらこの進軍は全く意味が無い。

これは光秀の死を知りながらも、光秀残党を救済し秀吉軍と戦うためであったと考えられる。

家康は光秀との約束を果たそうとしたのだ。

6月19日、秀吉の使者から上片のことは片付いたので早々に帰陣せよとの指令がきたため、津嶋から鳴海まで撤退した。

ここで15日の坂本城落城や17日の斎藤利三の処刑など聞かされたのだろう。

光秀の軍勢が壊滅したのを知り、進軍を諦めざるを得えなかったのだ。

秀吉の使者はこれまでの行動も詳しく聞いたに違いない。

これに対して、苦難した「伊賀越え」を捜索し、京への出陣は光秀討伐と偽り、穴山梅雪は一揆に殺されたと答えたのだ。

羽柴秀吉の企て

光秀は家康討ち計画を乗っ取ることで、本能寺の変を成功させたが、光秀の謀反を乗っ取ることで成功した人物が羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)でした。

早かった、いや早すぎた中国大返しはどのように行われたかを見ていきましょう。

準備されていた和睦

本能寺の変の際、秀吉は中国攻めの真っ最中でした。

岡山県岡山市の清水宗治が守る備中高松城を水攻めを行い、膠着状態となっていました。

初めは織田家と毛利家の仲は悪くなく、織田側の取次役が秀吉、毛利側の取次役が外交僧・安国寺恵瓊です。

両者は少なくとも10年前から知り合っており、本能寺の変に関係なく織田と毛利の和睦の調整を進めている最中でした。

秀吉と恵瓊はいつでも和睦できるようにし、わざと膠着状態にしていたのではないかと考えられます。

その時が来たとき、秀吉と恵瓊は、備中高松城主の清水宗治の自刃を条件に一挙に和睦し、迅速に大返しを実現したのです。

余談として、秀吉は安国寺恵瓊を翌年の天正11年に直臣とし重用しました。

秀吉亡き後の関ヶ原の戦いでは、恵瓊は西軍に属したところを見ると秀吉への思い入れは並々ならぬものがあったのでしょう。

そもそも恵瓊は、毛利氏に滅ぼされた安芸武田氏である武田信重の遺児であり、毛利家に忠誠がある家臣ではありませんでした。

「杉原家次」という人物

それでは秀吉はいつ謀反をするのかを知ったのでしょうか?

その鍵を握るのが「杉原家次」という人物です。

彼は秀吉の妻・ねねの叔父で、秀吉は家次を家康に同行させていました。

家康一行が信長に会うために上洛する日がxデーというわけです。

細川藤孝の破格の恩賞

そこで次に家康が信長に上洛する日が謀反の起きる日という情報は誰からもたらされたのだろうか?

それは細川藤孝だったのです。

藤孝は家康と光秀との密会に同席し、謀反の大まかな段取りを知っていた。

本能寺の変の当日、細川藤孝・忠興父子は信長から光秀と共に武田攻めに加わるように命令されていた。

同様の命令を受けた筒井順慶は途中まで上洛したが、細川藤孝・忠興父子は上洛しようとした記録はなく、完全に信長の命令を無視していた。

これは細川藤孝・忠興父子が光秀の謀反を知っていながら、その実行には加わらないということを事前に決めていたということになる。

新たに細川藤孝・忠興父子と秀吉の間で同盟ができ、謀反の情報が秀吉に漏れていたのだ。

それを裏付けるように、本能寺の変後、秀吉は細川藤孝・忠興父子に光秀の遺領の丹波を与え11万石に加増し、藤孝の関係者をことごとく救済している。

同様に光秀の組下大名でありながら光秀に加担しなかった筒井順慶には領地の加増は一切なかった。

これこそが「天下をくれた」差であった。

三者による秘密の封印

光秀を討ちポスト信長の最有力候補となった秀吉はいかにして諸将の支持を集めるかが重要であった。

そのため「惟任退治記」を発表した。

「惟任退治記」では、信長の残忍な性格を印象付けた上で、今回の謀反は光秀の個人的な恨みや野望からなるもので、単独犯行と決めつけた。

つまり、他の諸将の関与を不問にする、味方につけるためのメッセージであったのだ。

また細川家は秀吉から破格の厚遇を受けたが、徳川政権になってもされている。

このようなことから推察すると、光秀の謀反に加担した家康、謀反計画に加わりながら光秀を裏切った藤孝、謀反を知りながら信長に報告せずそれを乗っ取った秀吉、それぞれの秘密を抱えたもの同士が密約を結んだのではないだろうか。

どこか一箇所でも真実が明らかになれば、芋づる式に全ての秘密が暴露させるという危険な秘密を共有した。

その秘密を全てガードできるキーワードが「謀反の動機は光秀の個人的な怨恨」、「光秀の単独犯行」であった。

三人は秘密を封印したのだ。

これが本能寺の変の全貌だった。

光秀の2つの祈願

光秀は愛宕百韻で謀反の成功を神仏に次のように祈願しました。

発句「時は今あめが下なる五月かな」光秀

挙句「国々は猶のどかなるとき」光慶

発句は「明智氏の土岐氏再興」が、挙句には「国家の平安の到来」の願いが込められています。

謀反に失敗した光秀の願いはどうなっていったのでしょうか?

時は今あめが下なる五月かな

土岐氏再興

家康の家臣に菅沼定政という土岐明智氏の一族の人物がいました。

文禄2年(1593年)家康は菅沼定政に土岐姓の復帰を命じています。

これは土岐明智氏の復活と同時に、明智氏が土岐氏の正当な継承を行なったということを表しています。

定政の家系は上野国沼田藩主として徳川の江戸時代を支え、明治時代には華族となっています。

家康は光秀の願いを汲み取って恩返しをしたのですね。

徳川家光の「光」とは?

家康は、光秀の右腕である斎藤利三の娘・福(後の春日局)を孫の竹千代(後の家光)の乳母に採用しています。

竹千代の母・お江は織田信長の妹のお市の娘です。

つまり、叔父の仇の娘を乳母に採用したという尋常ではない人事になっています。

福は朝廷から称号(春日局)を賜り、斉藤利三の三男・五男や関係者は揃いも揃って出世します。

福がここまで徳川幕府下で出世しているのは、竹千代の本当の生母は福であるためと考えられます。

それを裏付ける証拠に、徳川家の内情に詳しい人が書いた「東照宮様御文」に竹千代の生母は春日局と記載があることや、家光という名前に隠されているという。

当時の名前の付け方は父祖の名前から一文字・時の権力者から一文字もらう組み合わせになっているが、

家光(竹千代) = 祖父・家康 + 祖父?・光秀

弟の忠長(国松)= 父・秀忠 + 信長

と考えると筋が通ります。

また、家光の元服の時期にも着眼しています。

家光より早く生まれた家康の子・頼直・頼房は、4歳・8歳で元服しています。

この「頼」は時の権力者・豊臣秀頼からもらった字です。

しかし竹千代は4歳・8歳になっても元服していません。

これは、秀頼が亡くなる前に元服すると「頼」の字をもらってしまうからです。

元和元年(1615年)の大阪の陣で豊臣家が滅び、1616年に予定していた元服は、同年家康が他界したことで4年延期され1620年(竹千代が16歳の頃)に行われました。

酒呑童子を退治した源頼光を系統としている土岐氏にとって非常に重要な「光」の字を、土岐氏の流れを組む家光が引き継いだということですね。

国々は猶のどかなるとき

無益な朝鮮出兵

信長の唐入りは、本能寺の変によって防げたが、ご存知の通り豊臣秀吉は唐入りを目的とした朝鮮出兵を行いました。

この間に朝鮮に渡った日本人は戦闘兵や工兵を含め15万人おり、そのうち5万人が亡くなりました。

しかもその死因のほとんどが戦ではなく、餓死・寒気・疾患・労苦です。

朝鮮側の死者は日本に比較ならないほど甚大なものでした。

両国にとって益のない役でした。

もちろん国内では反対の機運が溢れていましたが結局朝鮮出兵は実行されてしまいました。

このように秀吉によって「国々は猶のどかなるとき」になりませんでした。

江戸幕府の鎖国政策

信長・秀吉の失敗を見てきたからこそ、家康が政権を取り江戸幕府を開いた際、海外進出せずに鎖国という道を取っていったのでしょうね。

徳川政権の江戸時代は、正に「国々は猶のどかなるとき」になったのです。

まとめ

長くなりましたがいかがでしたか?

それでは、本能寺の変についてまとめます。

1 . 信長が家康一行を謀殺しようとした

2 . 信長は、家康に悟られないようあえて少数で本能寺にいた

3 . 暗殺には光秀や細川藤孝を含む近畿勢の軍団が利用される予定であった

4 . 光秀は家康暗殺を信長暗殺に筋書きを変え、本能寺の変を起こした

そして、光秀が本能寺の変を起こした理由が

1 . 信長は唐入りを考えており、光秀の子供の代になっても安寧な世にならないことが見えた

2 . 織田家と懇意があり、光秀とも関係が深い長宗我部氏の征伐が予定された

3 . 家康・細川藤孝の協力のもと、迅速に信長を暗殺し織田軍を掌握する目処が立った

本能寺の変の後に光秀が近畿を掌握できず失敗した理由は

1 . 秀吉は光秀謀反を察知しており、戦中の毛利家や細川藤孝と話をつけ味方にしていた

2 . 秀吉が情報操作を行い、摂津勢や筒井順慶が光秀側に味方しなかった

ということなんですね。

こう見ると、非常に納得がいきますね。

複雑な事件の推移を、緻密な「歴史捜査」で一つ一つ紐解いていった「本能寺の変 431年目の真実」著者の明智憲三郎さんには感服です。

大まかな筋はまとめましたが、紹介しきれなかった証拠がたくさんある(情報量で言うと10%ほどしか紹介できていない)ので、この記事では納得できなかった人や、もっと詳しく知りたいという方は、「本能寺の変 431年目の真実」にさらに細かく記載されているので興味がある方はぜひ購入して読んでみてください。

【主な参考文献】

- 明智憲三郎『本能寺の変 431年目の真実』文芸社文庫、2013年。

- 本能寺の変「怨恨説」~ 信長に対する不満・恨みが引き金だった!?

- 土岐光衡

- 織田信長(wikipedia)