views : 8260

直江兼続が家康に送った「直江状」とは?痛烈な皮肉がたーぷり【戦国時代の逸話】

こんにちは、歴史大好き管理人のtakaです。

今回は、「愛」という字を掲げた兜を被っていた直江兼続が、徳川家康に送った手紙「直江状」について解説していきたいと思います!

それでは、早速いってみましょう。

目次[非表示]

事の発端

まずは時代背景を確認しておきましょう。

文禄2年(1593年)天下を統一した豊臣秀吉と淀殿の間に待望の男児・豊臣秀頼が産まれます。

秀吉は秀頼を生後2ヶ月で豊臣秀次の娘と結婚させたり、五大老・五奉行の制度を作ったりと、秀吉亡き後の秀頼を中心とした豊臣政権の安定を図りました。

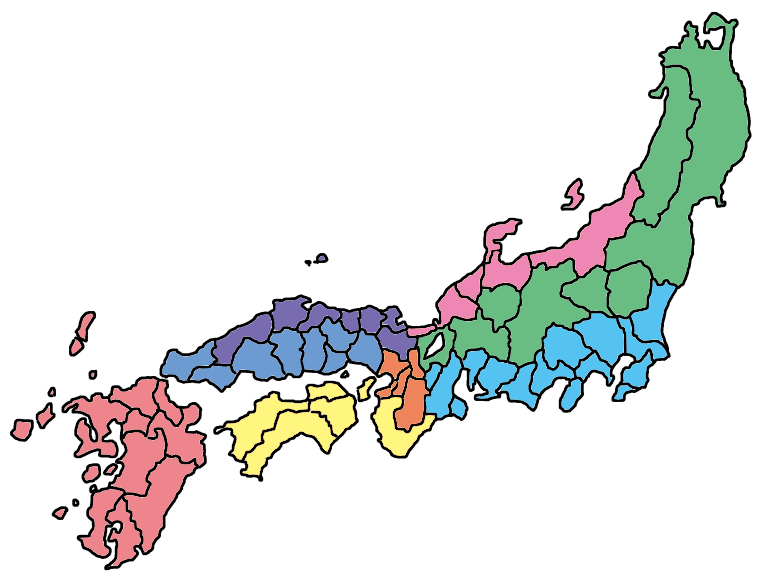

その一環で、五大老であった上杉景勝は、慶長3年(1598年)秀吉の命により会津120万石に加増移封されます。

会津を地理的に見ると、関東にいる同じく五大老の徳川家康の背後に位置し、景勝は徳川家の監視と牽制という重大な使命が科せられたという意味合いがあります。

上杉家が移封された同年、豊臣秀吉は没します。

この時秀頼は5歳で、とても政治はできません。

秀吉の遺言通り、五大老が一丸となって秀頼を補佐していきます。

五大老のメンツを見てみましょう。

- 徳川家康 : 255万石。五大老の中で最高の石高(国力・動員兵力)を有し、大老の中でも特段の地位を保持していた。秀吉亡き後、己の時代が来たとばかりなりふり構わなくなっていく。

- 前田利長 : 61万石。家康を唯一牽制しうる秀吉の親友・前田利家は1599年に没し、嫡男・利長が後を継ぐ。

- 上杉景勝 : 120万石。寡黙な二代目。家康を牽制するため加増されたがどこまでできるか?

- 毛利輝元 : 112万石。聡明な叔父・小早川隆景が1597年に没し、役不足。

- 宇喜多秀家 : 57万石。秀吉の「秀」の字をもらったり、幼少から可愛がられたこともあり、親秀吉派。

五大老の中で徳川家が最も影響力が大きいものの、徳川家単体で豊臣連合軍と戦っても非常に厳しい状態でした。

しかし、家康を抑えていた英傑が次々と亡くなっていき、五大老の内部から撹乱させることで家康は徐々に地位を確固たるものにしていくのでした。

また家康は、他の大老・奉行に無断で縁組を行ない味方を増やします。

- 松平忠輝(家康の六男)と五郎八姫(伊達政宗の娘)。

- 満天姫(松平康元の娘、家康の姪で養女)と福島正之(福島正則の養子)。

- 万姫(小笠原秀政の娘、家康の曾孫で養女)と蜂須賀至鎮(蜂須賀家政の嫡男)。

- かな(水野忠重の娘、家康の従妹で養女)と加藤清正。

- 栄姫(保科正直の娘、家康の姪で養女)と黒田長政。

そのような中で事件が起こります。

慶長5年(1600年)2月、越後領主・堀秀治は会津の上杉景勝が武備を整えて謀叛の兆候があると訴え出ます。

この堀秀治という奴は上杉家や上杉家家臣・直江兼続に恨みを持っていた人でした。

堀秀治が越後に移封された際、前国主の上杉景勝の家老である直江兼続が前半歳の租税を徴したので、返還を求めたが、上杉氏はこれを拒否しました。

堀秀治側から見ると、本来自分が受け取るべきである税を上杉家に盗られたと思ったことでしょう。

堀秀治は秀吉が死去すると徳川家康に接近し、一族の堀直重を人質として江戸に送ります。

豊臣の大阪ではなく徳川の江戸というところが重要です。

徳川の息がかかり、反上杉である堀秀治が、上杉家が豊臣家に対して謀反を企んでいるとでっち上げたんですね。

※世界の歴史を見ると、謀反の疑いをでっち上げて処刑することはよくあります。

当時政権を握っていた五大老筆頭・徳川家康は伊奈昭綱を派遣して景勝の上洛を勧告しますが、景勝は応じませんでした。

3月には上杉家の重臣・藤田信吉が出奔し、景勝の叛意を訴えますが、4月1日には伊奈昭綱と河村長門(増田長盛の家臣)両名が問罪使として派遣されます。

このとき家康は西笑承兌に「景勝の軍事力増強から、謀叛の噂が流れている」として上洛し弁明を勧める弾劾状をしたためさせていました。

昭綱と長門の2人は4月13日に会津に到着しました。

直江兼続は翌4月14日付で上洛を拒絶する手紙を送りました。

この際に兼続が送った手紙が「直江状」である。

直江状の内容

それでは、直江兼続が家康に送った「直江状」の内容を見てみましょう。

一、当国の儀其元に於て種々雑説申すに付、内府様御不審の由、尤も余儀なき儀に候、併して京・伏見の間に於てさへ、色々の沙汰止む時なく候、況んや遠国の景勝弱輩と云ひ、似合いたる雑説と存じ候、苦しからざる儀に候、尊慮易かるべく候、定て連々聞召さるべく候事。

訳、当国についてそちらで噂が流れていて内府様(徳川家康)が不審がっておられるのは残念なことです。しかし、京都と伏見の間においてもいろいろな問題が起こるのはやむを得ないことです。とくに遠国の景勝は若輩者ですから噂が流れるのは当然であり、問題にしていません。内府様にはご安心されるよう、いろいろと聞いて欲しいものです。

丁寧な口調で逆心がないことを主張します。

※1599年秀頼を遺言通り大阪城へ入城させ、4月に家康は伏見城に入城している。

一、景勝上洛延引に付何かと申廻り候由不審に候、去々年国替程なく上洛、去年九月下国、当年正月時分上洛申され候ては、何の間に仕置等申付らるべく候、就中当国は雪国にて十月より三月迄は何事も罷成らず候間、当国の案内者に御尋ねあるべく候、然らば何者が景勝逆心具に存じ候て申成し候と推量せしめ候事。

訳、景勝の上洛が遅れているとのことですが、一昨年に国替えがあったばかりの時期に上洛し、去年の九月に帰国したのです。今年の正月に上洛したのでは、いつ国の政務を執ったらいいのでしょうか。しかも当国は雪国ですから十月から三月までは何も出来ません。当国に詳しい者にお聞きになれば、景勝に逆心があるという者など一人もいないと思います。

国替えがあったばかりで国内を整理する時間が必要だし、雪国なので、今の時期にわざわざ上洛なんてできませんよ。そのくらいわかると思うんですがね〜。と煽ります。

一、景勝別心無きに於ては誓詞を以てなりとも申さるべき由、去年以来数通の起請文反古になり候由、重て入らざる事。

訳、景勝に逆心がないことは起請文を使わなくても申し上げられます。去年から数通の起請文が反故にされています。同じことをする必要はないでしょう。

起請文で「何もやましいことはありません!もうしません!」ということを誓っても、反故にされる場合があるので、そんなものは意味がないと言っています。

これは、秀吉死後に徳川家康が決まり事を無視し、好き勝手していたところを石田三成や前田利家に注意され誓紙を提出するものの、前田利家の死後、誓いを破りまた好き勝手していることを指摘しています。

一、太閤以来景勝律儀の仁と思召し候由、今以て別儀あるべからず候、世上の朝変暮化には相違候事。

訳、太閤(豊臣秀吉)以来景勝が律儀者であると家康様が思っておられるなら、今になって疑うことはないではないですか。世の中の変化が激しいことは存じていますが。

一、景勝心中毛頭別心これなく候へども、讒人の申成し御糾明なく、逆心と思召す処是非に及ばず候、兼て又御等閑なき様に候はば、讒者御引合せ是非御尋ね然るべく候、左様これなく候内府様御表裏と存ずべく候事。

訳、景勝には逆心など全くありません。しかし讒言をする者を調べることなく、逆心があると言われては是非もありません。元に戻るためには、讒言をする者を調べるのが当然です。それをしないようでは、家康様に裏表があるのではないかと思います。

讒言をする者というのは、越後領主・堀秀治のことですね。

堀秀治を詳しく調べないので、家康を疑うことになってしまいますがよろしいか?と指摘します。

一、北国肥前殿の儀思召のままに仰付られ候、御威光浅からざる事。

訳、北国肥前殿(前田利長)のことは家康様の思う通りになりました。家康様の御威光が強いということですね。

前田利家の死後、後継ぎの前田利長に家康は謀反の疑いをでっちあげて屈服させました。

嘘を本当のことのようにし、屈服させた(思い通りにさせた)ことは、家康の御威光が強いためと嫌味を言っています。

一、増右・大刑少御出頭の由委細承り及び候、珍重に候、自然用所の儀候へば申越すべく候、榊式太は景勝表向の取次にて候、然らば景勝逆心歴然に候へば、一往御意見に及んでこその筋目、内府様御為にも罷成るべく候処に、左様の分別こそ存届けず候へども、讒人の堀監物奏者を仕られ、種々の才覚を以て妨げ申さるべき事にはこれなく候(や)、忠信か、佞心か、御分別次第重て頼入るべく候事。

訳、増田長盛と大谷吉継がご出世されたことはわかりました。たいへんめでたいことです。用件があればそちらに申し上げます。

榊原康政は景勝の公式な取次です。もし景勝に逆心があるなら、意見をするのが榊原康政の役目です。

それが家康様のためにもなるのに、それをしないばかりか讒言をした堀監物(秀治)の奏者を務め、様々な工作をして景勝のことを妨害しています。

彼が忠義者か、奸臣か、よく見極めてからお願いすることになるでしょう。

上杉の取次役であった榊原康政が讒言をした堀監物を一方的に取り上げていることに対しての不満。

一、第一雑説ゆえ上洛延引候御断り、右に申宣べる如に候事。

訳、噂は上洛が遅れているから生まれたことでしょうが、実際は今まで申し上げたとおりです。

一、第二武具集候こと、上方の武士は今焼・炭取・瓢べ以下人たらし道具御所持候、田舎武士は鉄砲弓箭の道具支度申し候、其国々の風俗と思召し御不審あるまじく候、不似合の道具を用意申され候へば、景勝不届の分際何程の事これあるべく候や、天下に不似合の御沙汰と存じ候事。

訳、武器についてですが、上方の武士は茶器などの人たらしの道具をもっていますが、田舎武士は鉄砲や弓矢の支度をするのがお国柄と思っていただければ不審はないでしょう。景勝が不届きであって、似合わない道具を用意したとして何のことはありません。そんなことを気にするなんて、天下を預かる人らしくないですよ。

一、第三道作り、船橋申付られ、往還の煩なきようにと存ぜらるるは、国を持たるる役に候条此の如くに候、越国に於ても舟橋道作り候、然らば端々残ってこれあるべく候、淵底堀監物存ずべく候、当国へ罷り移られての仕置にこれなきことに候、本国と云ひ、久太郎踏みつぶし候に何の手間入るべく候や、道作までにも行立たず候、景勝領分会津の儀は申すに及ばず、上野・下野・岩城・相馬・正宗領・最上・由利・仙北に相境へ、何れも道作同前に候、自余の衆は 何とも申されず候、堀監物ばかり道作に畏れ候て、色々申鳴らし候、よくよく弓箭を知らざる無分別者と思召さるべく候、景勝に天下に対し逆心の企てこれあり候わば、諸境目、堀切、道を塞ぎ、防戦の支度をこそ仕らるべく候へ。十方へ道を作り付けて逆心のうえ、自然人数を向わせられ候わば、一方の防ぎさえ罷りなるまじく候、いわんや十方を防ぎ候ことまかりなるものにて候や、縦とへ他国へ罷出で候とも、一方にて(こそ)景勝相当の出勢罷成るべく候へ、中々是非に及ばざるうつけ者と存じ候、景勝領分道作申付くる体たらく、江戸より切々御使者白河口の体御見分為すべく候、その外奥筋へも御使者上下致し候条、御尋ね尤もに候、御不審候はば御使者下され、所々境目を御見させ(候はば)、合点参るべく候事。

訳、道や船橋を造って交通の便を良くするのは、国を持つ者にとっては当然です。越後国においても船橋道をつくりましたが、それは(自分達が)国に移って来た時に全然作られていなかったからで、堀監物は良くご存知のはずです。

越後は上杉家の本国ですから、堀秀治ごときを踏みつぶすのに道など造る必要はありません。景勝の領地は様々な国と接していますが、いずれの境でも同じように道を造っています。

それなのに道を造ることに恐れをなして騒いでいるのは堀監物だけです。彼は戦のことをまったく知らない無分別者と思ってください。

謀反の心があれば、むしろ道を塞ぎ、堀切や防戦の支度を整えるでしょう?あちこちに道を作って謀反を企てたところで、大人数で攻められた護りようもないじゃありませんか。

いくら他国への道を造ろうとも、景勝も一方にしか軍勢を出せないというのに、とんでもないうつけ者です。江戸からの御使者は白河口やその奥を通っておられますので、もし御不審なら使者を下されて見分させてください。そうすれば納得されるでしょう。

一、景勝事当年三月謙信追善に相当り候間、左様の隙を明け、夏中御見舞の為上洛仕らる べく内存に候、武具以下国の覚、仕置の為に候間、在国中きっと相調い候様にと用意申され 候処、増右・大刑少より御使者申分され(候)は、景勝逆心不穏便に候間、別心なきに於ては上洛尤もの由、内府様御内証の由、迚も内府様御等間なく候はば、讒人申分有らまし仰せ越され、きっと御糾明候てこそ御懇切の験したるべき処に、意趣逆心なしと申唱へ候間、別心なきに於ては上洛候へなどと、乳呑子の会釈、是非に及ばず候、昨日まで逆心企てる者も、其行はずれ候へば、知らぬ顔にて上洛仕り、或は縁辺、或は新知行など取り、不足を顧みざる人と交り仕り候当世風は、景勝身上には不相応に候、心中別心なく候へども、逆心天下にその隠れなく候、妄りに上洛、累代弓箭の覚まで失い候条、讒人引合御糾明これなくんば、上洛罷成るまじく候、右の趣景勝理か否か、尊慮過すべからず候、就中景勝家中藤田能登守と申す者、七月半ばに当国を引切り、江戸へ罷移り、それより上洛候、万事は知れ申すべく候、景勝罷違い候か、内府様御表裏か、世上御沙汰次第に候事。

訳、今年の三月は謙信の追善供養にあたります。景勝はその後夏頃お見舞いのために上洛するおつもりのようです。武具など国の政務は在国中に整えるよう用意していたところ、増田長盛と大谷吉継から使者がやってきて、景勝に逆心がなければ上洛しろとの家康様のご意向を伝えられました。

しかし、讒言をするものの言い分をこちらにお伝えになった上で、しっかりと調べていただければ、他意はないとわかります。

ですが逆心はないと申し上げたのに、逆心がなければ上洛しろなどと、赤子の言い方で問題になりません。昨日まで逆心を持っていた者も、知らぬ顔で上洛すれば褒美がもらえるようなご時世は、景勝には似合いません。

逆心はないとはいえ、逆心の噂が流れている中で上洛すれば、上杉家代々の弓矢の誇りまで失ってしまいます。ですから、讒言をする者を引き合わせて調べていただけなくては、上洛できません。この事は景勝が正しいことはまちがいありません。

特に景勝家中の藤田信吉が7月半ばに当家を出奔して江戸に移った後に上洛したということは承知しています。景勝が間違っているか、家康様に表裏があるか、世間はどう判断するでしょうか。

一、千言万句も入らず候、景勝毛頭別心これなく候、上洛の儀は罷成らざる様に御仕掛け候条、是非に及ばず候、内府様御分別次第上洛申さるべく候、たとえこのまま在国申され候とも、太閤様御置目に相背き、数通の起請文反故になり、御幼少の秀頼様へ首尾なく仕られ(なば)、此方より手出し候て天下の主になられ候ても、悪人の名逃れず候条、末代の恥辱と為すべく候、此処の遠慮なく此事を仕られ候や、御心易かるべく候、但し讒人の儀を思召し、不義の 御扱に於ては是非に及ばず候間、誓言も堅約も入るまじき事。

訳、申し上げるまでもありませんが、景勝に逆心など全くありません。

しかし、上洛できないように仕組まれたのでは仕方ありません。家康様の判断通り上洛しなければならないことはわかっています。

このまま上洛しなければ、太閤様の御遺言に背き、起請文も破り、秀頼様をないがしろにすることになりますので、たとえこちらから兵を起こして天下を取っても(逆に言えば「戦っても勝てる」と暗喩)、悪人と呼ばれるのは避けられず、末代までの恥辱です。

そのことを考えないわけはありませんので、どうかご安心ください。

しかし讒言をする者を信用され、不義の扱いをされるようではやむを得ません。誓いも約束も必要もありません。

一、爰許に於て景勝逆心と申唱え候間、燐国に於て、会津働とて触れ廻り、或は人数、或は兵粮を支度候へども、無分別者の仕事に候条、聞くも入らず候事。

訳、景勝に逆心があるとか、隣国で会津が攻めてくると言いふらし、軍備を整えるのは無分別者のやることです。聞くまでもありません。

一、内府様へ使者を以てなりとも申宣ぶべく候へども、燐国より讒人打ち詰め種々申成し、家中よりも藤田能登守引切候条、表裏第一の御沙汰あるべく候事、右条々御糾明なくんば申上られまじき由に存じ候、全く疎意なく通じ、折ふし御取成し、我らに於て畏入るべきこと。

訳、家康様に使者を出して釈明するべきとは思いますが、隣国から讒言をする者、家中から藤田信吉が出奔するような状況では、(家康様も)逆心があると思われているでしょう。そこに使者など出しては表裏があると噂されるでしょう。

ですから讒言をする者を調べられなくては、釈明などできません。我々には他意などありませんので、しっかりお調べになれば我々も従います。

※藤田信吉は、北条->武田->上杉と次々と主君を変えてきた人物です。

景勝に安易に挑発に乗らぬよう諫言するとともに、自らは大坂に赴いて家康に対して懸命に弁明して避戦に努めましたが、直江兼続が藤田信吉は家康に買収されて内通していると讒言したため、信吉や大森城代の栗田国時ら避戦派は上杉家からの出奔を余儀なくされ、江戸の徳川秀忠の許に逃れた。

一、何事も遠国ながら校量仕り候有様も、嘘のように罷成り候、申すまでもなく候へども、御目にかけられ候上申入れ候、天下に於て黒白御存知の儀に候間、仰越され候へば実儀と存ずべく候、御心安きまま、むさと書き進じ候、慮外少なからず候へども、愚慮申述べ候、尊慮を得べきためその憚りを顧みず候由、侍者奏達、恐惶謹言。

訳、遠国なので推量しながら申し上げますが、なにとぞありのままにお聞き下さい。当世様へあまり情けないことですから、本当のことも嘘のようになります。言うまでもありませんが、この書状はお目にかけられるということですから、真実をご承知いただきたく書き記しました。

はしたないことも少なからず申し上げましたが、愚意を申しまして、ご諒解をいただくため、はばかることなくお伝えしました。侍者奏達。恐惶敬白。

直江山城守

兼続

慶長

四月一四日

豊光寺

侍者御中

謀反を起こす気は毛頭無いし、変な噂ごときでわざわざ弁明しに行きませんよ。

それよりも家康!お前の最近の行動目に余るねん。調子こいてるよな?

秀吉に忠誠誓ったんとちゃうんか?

なんか言えや!

直江状では言葉遣いは丁寧ながらも内容はこんな感じですね。

直江状がもたらした会津征伐

5月3日届けられた直江状を見た家康は激怒しました。それはもうカンカンにです。

そして、同日「会津征伐」が実行されることになりました。

会津征伐の先鋒は福島正則、細川忠興、加藤嘉明が任じられ、伏見城の留守には家康の家臣・鳥居元忠が任じられました。

家康は、6月2日関東の諸大名に対して会津征伐の陣触れが出し、大阪から江戸へ向かいました。

家康がいない空白の畿内を狙い、7月2日に五大老の一人・宇喜多秀家が出陣式を行い、7月17日には石田三成が三成の理解者・大谷吉継や五大老の一人・毛利輝元らを糾合して挙兵し、その後関ヶ原の戦いになるという流れですね。

なのでこの直江状が、会津征伐をもたらし、会津征伐が関ヶ原の合戦をもたらしたというわけです。

関ヶ原の戦いは三成ら西軍が敗れたため、12月上杉軍は家康に降伏することを余儀なくされ、その後は30万石に減移封されました。

まとめ

いかがでしたか?

私だったら大きいものには巻かれて穏便に過ごしたいなぁと思ってしまいますが、自らの正義に従って意見した直江兼続は尊敬に値します。

すごいです。

それでは、今後も戦国時代の逸話の記事をアップしていきますのでよろしくお願いいたします。

参照

直江状(wikipedia)

上杉景勝(wikipedia)

藤田信吉

徳川家康激おこの『直江状』!超ざっくりな現代語訳でわかりやすく解説!